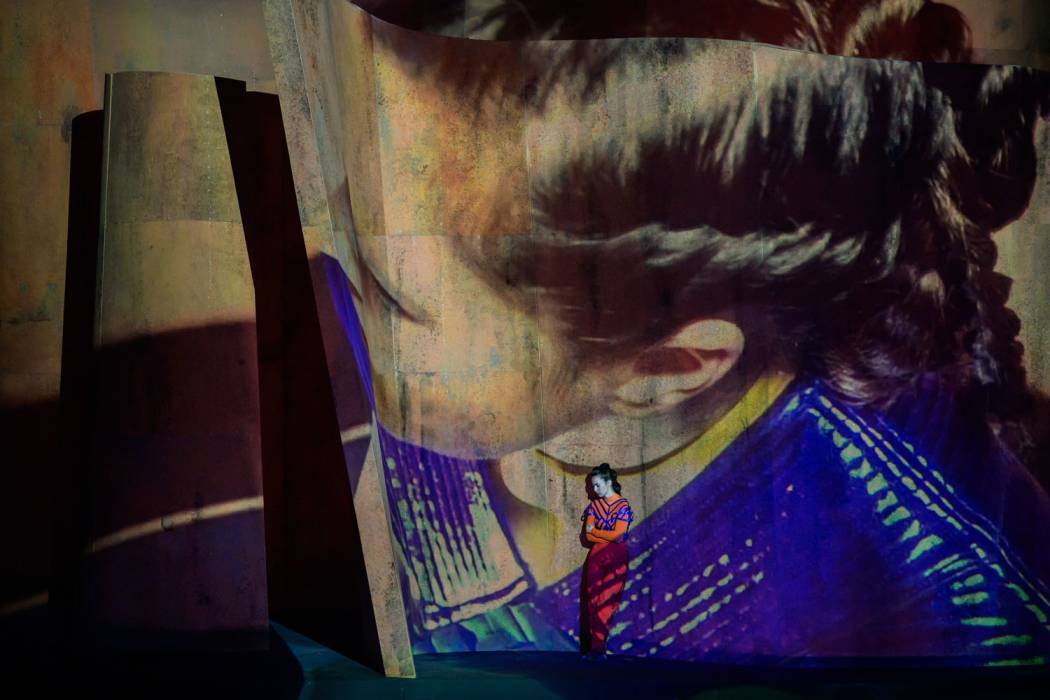

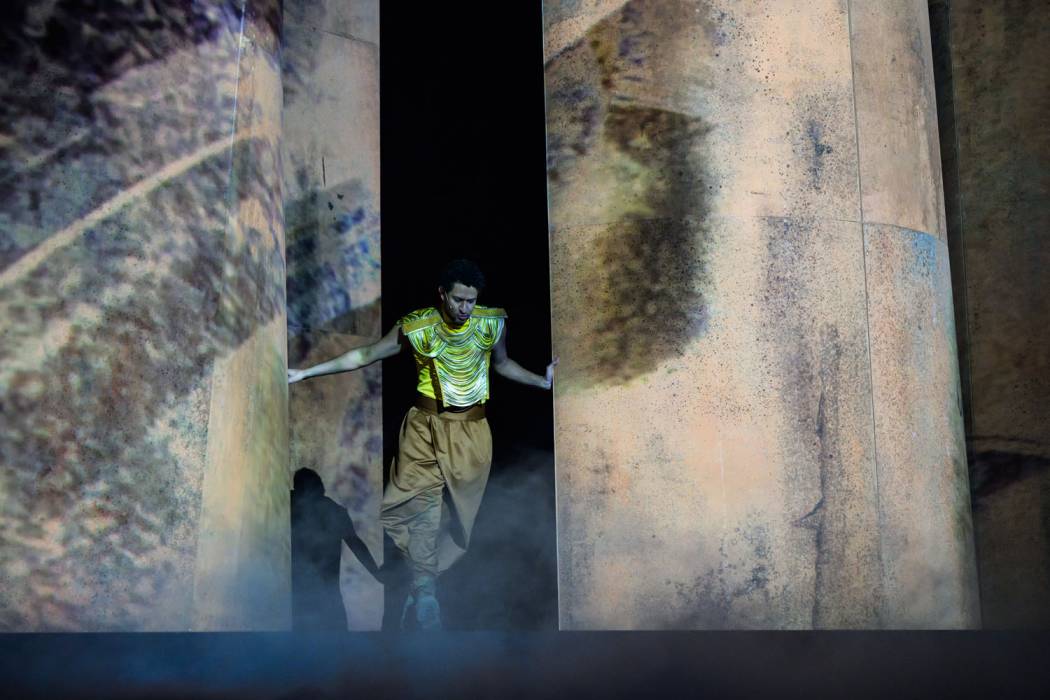

© Candy Welz

Iphigenie

Eine Heimsuchung von Johann Wolfgang von Goethe & Julienne De Muirier

Ihr eigener Vater will Iphigenie opfern, doch die Göttin Diana greift im letzten Moment ein und entführt sie auf das fremde Tauris. Dort lebt die Gerettete fernab ihrer Heimat als Priesterin der Göttin. Von den Furien verfolgt, strandet auch ihr Bruder Orest auf der Insel. König Thoas verlangt, dass der Fremde geopfert wird. Doch Iphigenie erkennt ihren Bruder und versucht alles, um den blutigen Brauch zu beenden und den Fluch ihrer Familie zu brechen. Goethe selbst bezeichnete sein Meisterwerk der Weimarer Klassik als »verteufelt human«. Bis heute steht sein Schauspiel für das Ideal menschlichen Friedens und den Beginn des klassischen Zeitalters in der Literatur.

Miriam Ibrahim begeistert durch ihr ritualhaftes Zusammenspiel der Theatermittel. Die Regisseurin erarbeitet mit der Autorin Julienne De Muirier eine neue Perspektive auf Goethes Klassiker: als Übung gewaltlosen Widerstands, als Ausweg aus den Zwängen der Vergangenheit und als Begegnung mit dem Fremden.

Sonntag // 2. November 2025 // 16.00 Uhr // Großes Haus

Donnerstag // 13. November 2025 // 19.30 Uhr // Großes Haus

Donnerstag // 4. Dezember 2025 // 19.00 Uhr // Großes Haus

Samstag // 20. Dezember 2025 // 19.30 Uhr // Großes Haus

Freitag // 23. Januar 2026 // 19.30 Uhr // Großes Haus

Samstag // 7. Februar 2026 // 19.30 Uhr // Großes Haus

Freitag // 6. März 2026 // 19.30 Uhr // Großes Haus

Freitag // 3. April 2026 // 19.30 Uhr // Großes Haus

Donnerstag // 23. April 2026 // 19.30 Uhr // Großes Haus

Samstag // 16. Mai 2026 // 19.30 Uhr // Großes Haus

Schauspiel in fünf Aufzügen von Johann Wolfgang von Goethe & Julienne De Muirier

Uraufführung der Vorlage: 6. April 1779, Weimar

Zuletzt am DNT: Spielzeit 1996/97

Regie: Miriam Ibrahim

Bühne : Nicole Marianna Wytyczak

Kostüme: Andrea Barba Hallal

Sound Design: tracy september

Dramaturgie: Timon Jansen

Licht: Jörg Hammerschmidt

Video: Amon Ritz

Spielort: Großes Haus

Dauer: 2 Std. 0 Min.

Pause: nein

Premiere: 19. September 2025

Einführung: 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung im Foyer

Fakt 1

Die Arbeit an seinem Drama »Iphigenie auf Tauris« als Prosafassung mündete am 6. April 1779 in eine private Aufführung, in der Goethe selbst als Orest agierte. An seiner Seite spielte die zu Lebzeiten berühmte Sängerin und Schauspielerin Corona Schröter Iphigenie. Die Beziehung zwischen beiden bot immer wieder Anlass zu Spekulationen.

Fakt 2

»Iphigenie auf Tauris« war ein zunächst für das adlige Amateurtheater verfasstes Stück, als Bestandteil abendlicher Geselligkeit. Allerdings gab es zunächst nur zwei Aufführungen. Goethe zog die erste Fassung zurück, weil sie, wie er anmerkte, zu nachlässig geschrieben sei. 1781 stellte Goethe den Stand seiner Weiterarbeit seinem Publikum um Herzogin Anna Amalia im Schloss Tiefurt vor.

Fakt 3

Der Staatsmann Goethe war zum Zeitpunkt der Entstehung des Dramas in den bayrischen Erbfolgestreit involviert. Der Weimarer Herzog Carl August sollte Rekruten stellen oder anwerben lassen. Beides lehnte er ab. Ein Dilemma, das größere politische Verwicklungen hätte nach sich ziehen können. Goethe wurde u.a. mit der Leitung der Kriegskommission betraut. Da auch er jede aktive Rolle in diesem Konflikt vermeiden wollte, riet er dem Herzog, auf Zeit zu spielen und sich mit den kleinen Nachbarfürstentümern zu verbünden. Der Ordnung durch Hegemonie zog der Staatsmann Goethe eine Ordnung vor, die durch ausbalancierte Gleichgewichtsverhältnisse zwischen einer Vielzahl von politischen Einheiten zustande kommt. Und das Herzogtum Weimar hatte Glück. Der Krieg wurde beigelegt. Die erste Prosafassung der »Iphigenie« erscheint darum wie ein utopischer Gegenentwurf zur Wirklichkeit.

Fakt 4

Die 1786 abgeschlossene spätere, auf seine Italienreise gründende Fassung des Dramas ist in fünfhebigen Jamben verfasst.

Fakt 5

Vorlage für das Drama bilden Ovids Adaption, aber auch Euripides Tragödien »Iphigenie in Aulis« und »Iphigenie bei den Tauren«. Die entscheidende Akzentverschiebung, die Goethe dabei vornimmt, ist die Entdeckung der sittlichen Autonomie des einzelnen Menschen. Nicht mehr Götter müssen die Angelegenheiten der Menschen regeln, sondern diese ermächtigen sich selbst: »Alle menschlichen Gebrechen/sühnet reine Menschlichkeit«, schrieb Goethe 1827 dem Darsteller des Orest in sein Rollenbuch. Zugleich war er sich des Dilemmas seines poetischen Entwurfs vollkommen bewusst, als er sein Schauspiel später als »verteufelt human« bezeichnete.

Fakt 6

Thoas, der Skythenfürst, gilt als ›Barbar‹ und ist sich dieser Zuschreibung im Dialog mit Iphigenie auch bewusst, während die Griechen, Iphigenie, Pylades und Orest, ›das zivilisatorische Prinzip‹ vertreten. Aber es ist Thoas, der seine Position verändert, er ist am Ende bereit zu uneigennützigem Verzicht.

Fakt 7

»Taurus«, das Herrschaftsgebiet des König Thoas’, umfasst

die heutige Krim.

Fakt 8

Die Idee der uneingeschränkten Reinheit, die Möglichkeit absoluter Wahrheitsliebe tragen das Schauspiel und vor allem seine Hauptfigur. Aber der Dichter Goethe wusste natürlich, dass diese Idee im Spannungsverhältnis zur realen Welt steht, in der eigentlich nichts ›rein‹ ist. Iphigenies Versuch, nach dieser Idee zu leben, muss sich an der Wirklichkeit messen lassen. Im Reich der Kunst trägt sie den Sieg davon.

Fakt 9

Als Goethe den Herzog Carl August auf den Kriegszügen gegen das revolutionäre Frankreich begleiten musste, baten Freunde ihn, aus der »Iphigenie« vorzulesen. In der »Kampagne in Frankreich« vermerkte er später dazu: »Das wollte mir aber gar nicht munden. Dem zarten Sinn fühlt’ ich mich entfremdet.«

Fakt 10

Der Iphigenie-Stoff wurde und wird immer wieder aufs Neue bearbeitet: Gerhart Hauptmann, Rainer Werner Fassbinder, Jochen Berg und Volker Braun – um nur einige zu nennen – haben sich mit dem antiken Mythos und Goethes spezieller Sicht auf den klassischen Konflikt zwischen Pflicht und Neigung, idealer Wahrheit und realistischem Pragmatismus auseinandergesetzt. 2017 wurde mit »The Killing of a Sacred Deer« erneut ein Film veröffentlicht, der die Thematik des Mythos um Iphigenie aufgreift.