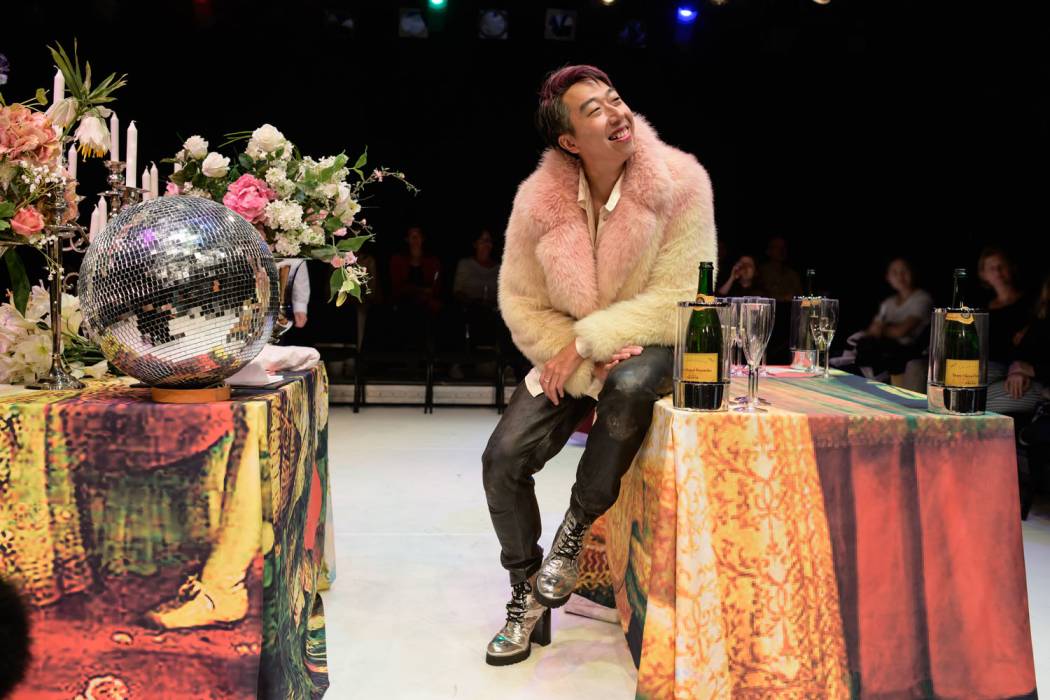

© Candy Welz

Euridice

Die allererste Oper von Jacopo Peri

Euridice und Orfeo heiraten. Die Stimmung ist ausgelassen und alles scheint perfekt. Doch die Geliebte stirbt. Wie soll der hilflose Orfeo mit dem plötzlichen Tod seiner Braut fertig werden? In seiner Verzweiflung lässt er sich darauf ein, ihr in die Unterwelt zu folgen, um sie zurückzugewinnen. Die erste vollständig überlieferte Oper der Musikgeschichte ergründet die Höhen und Tiefen der menschlichen Gefühlswelt. In enger Verbindung von Sprache und Musik kommen wir den Figuren und ihren Emotionen nahe. Jochen Biganzoli und William Shaw verweben die Motive der antiken Orpheus-Erzählung mit den großen Fragen nach dem Leben und seinem Ende. In Kooperation mit der Hochschule für Musik FRANZ LISZT lassen wir die mythischen Charaktere der Oper von 1600 erstmals in Weimar lebendig werden.

Oper in einem Prolog und sechs Szenen von Jacopo Peri

Libretto: Ottavio Rinuccini

Uraufführung: 6. Oktober 1600, Florenz

in deutscher Sprache

Euridice: Ylva Sofia Stenberg

Orfeo: Joel Andreasson

Arcetro: Ekaterina Aleksandrova

Aminta: Jasper Sung

Tragödie/Proserpina: Evelina Liubonko

Dafne: Adèle Clermont

Nymphe: Friederike Wrobel

Venus: Hinase Sakata

Hirte: Ludvig Sjöstedt

Tirsi / Pluto: Mikhail Verkhoglyadov

Caronte: Hebing Jia

Es spielt die Staatskapelle Weimar

Musikalische Leitung: William Shaw

Inszenierung: Jochen Biganzoli

Bühne: Wolf Gutjahr

Kostüme: Katharina Weissenborn

Dramaturgie: Charlotte Hennen

Spielort: Studiobühne

Dauer: 1 Std. 10 Min.

Pause: nein

Premiere: 19. September 2025

Fakt 1

»Euridice« war ein Auftragswerk für die Hochzeit Maria de’ Medicis und Heinrich IV. von Frankreich. Als die Oper am 6. Oktober 1600 im Palazzo Pitti in Florenz uraufgeführt wurde, war der Bräutigam selbst nicht anwesend. Er hat das Musiktheater Peris wohl nie gehört.

Fakt 2

Die für ihre Zeit übliche Praxis der Stellvertreterhochzeit (»per procurationem«) ist auf den beiden Hochzeitsgemälden von Jacopo da Empoli (1600) und Peter Paul Rubens (1622 – 1625) abgebildet: Auf beiden Bildern bekommt Maria den Trauring von ihrem Onkel Ferdinand I. angesteckt, der die Heirat arrangiert hatte. Der Bräutigam Heinrich IV. taucht auf keinem der Gemälde auf.

Fakt 3

Eigentlich ist »La Dafne« von 1598 als erste Oper der Musikgeschichte zu bezeichnen. Sie wurde ebenfalls von Peri und Rinuccini geschrieben, ging jedoch weitgehend verloren. Deshalb gilt »Euridice« als erste vollständig erhaltene und damit aufführbare Oper der Musikgeschichte – auch wenn sie zwei Jahre jünger ist als »Dafne«, nämlich ›nur‹ 425 Jahre alt. Nun hat sie es endlich nach Weimar geschafft, wo sie 2025 im DNT erstmals erklingt.

Fakt 4

In der Inszenierung von Jochen Biganzoli werden einige Figuren der Handlung zusammengefasst, um Orfeos traumatischen Wahrnehmungswandel deutlich zu machen. So wird z. B. die Personifikation der Tragödie nach Euridices Tod zur Proserpina, die ihrer mythologischen Beschreibung nach unfreiwillig zur Herrin der Unterwelt wurde, nachdem Pluto sie gegen ihren Willen dorthin entführt hatte.

Fakt 5

Bei der Uraufführung sang der damals knapp 40-jährige Peri vermutlich selbst die Partie des Orfeo. Euridice wurde wahrscheinlich von der etwa ebenso alten Sopranistin und Lautenistin Vittoria Archilei dargestellt. Die Rolle des Hirten Aminta war mit dem 26-jährigen Mantuaner Hofsänger Francesco Rasi besetzt, der 1607 die Titelpartie in der Uraufführung von Claudio Monteverdis »L’Orfeo« singen sollte.

Fakt 6

Die Uraufführung von »Euridice« wurde von einer Fehde zwischen den Komponisten Giulio Caccini und Jacopo Peri überschattet. Einige Sänger:innen aus dem Gefolge Caccinis (wie etwa seine 13-jährige Tochter Francesca) weigerten sich, während der Vorstellung die von Peri komponierten Rezitative zu singen. Stattdessen trugen sie Passagen einer »Euridice«-Vertonung von Caccini vor, die dieser zeitgleich zum selben Libretto begonnen hatte und noch vor Peri schriftlich publizierte.

Fakt 7

Obwohl die Oper »Euridice« nach der Braut benannt ist, wissen wir über die junge Frau an Orfeos Seite fast nichts. Lediglich ihre thrakische Herkunft und ihre Beschreibung als Dryade (= eine Gruppe weiblicher Baumgeist-Nymphen) werden in den Versepen von Vergil und Ovid beschrieben.

Fakt 8

Die szenische Ausgestaltung spielte bei der Uraufführung eine untergeordnete Rolle. Visuelle Effekte oder spektakuläre Bühnenmaschinerie sollten nicht von der eigentlichen Attraktion – dem neuen Musikstil – ablenken. Die Aufmerksamkeit des eher kleinen und dafür umso exklusiveren Publikums galt es ganz auf das Drama und seine Musik zu lenken.

Fakt 9

Die Übersetzung des Italienischen für diese Inszenierung stammt zu großen Teilen von Richard Bletschacher, der sie während seiner Zeit als Chefdramaturg der Wiener Staatsoper anfertigte. Die musikalische Einrichtung hat William Shaw speziell für diese Inszenierung angefertigt.

Fakt 10

Schon in der Antike waren Darstellungen jenseits heteronormativer Geschlechterrollen keine Seltenheit und äußerten sich z. B. in Praktiken des Cross-Dressings (u. a. in Zeiten des Auftrittsverbots für Frauen). Allerdings ist auch die Queer-Feindlichkeit keine Erfindung der Moderne. So wird im Orpheus-Mythos davon berichtet, dass der Bräutigam aus Trauer und Wut über den missglückten Rettungsversuch seiner Geliebten aus der Unterwelt zum homosexuellen »Frauenhasser« und Pädophilen geworden sei. Da in der Oper alles gut wird, bleibt diese mythische Wendung unerwähnt.

Kooperation mit der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar